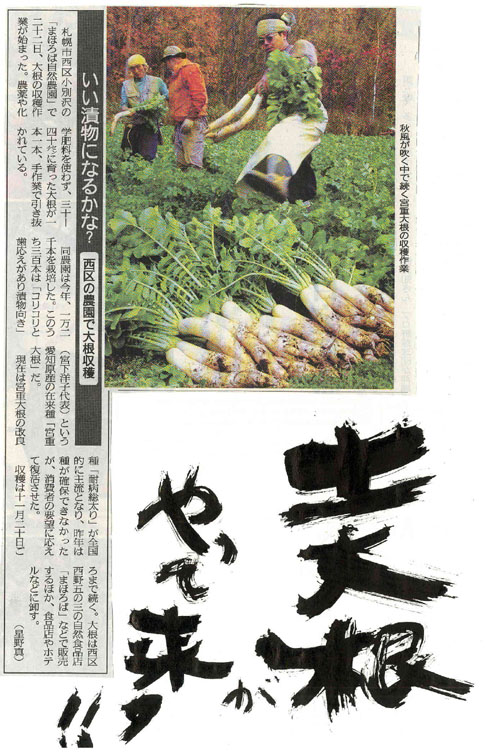

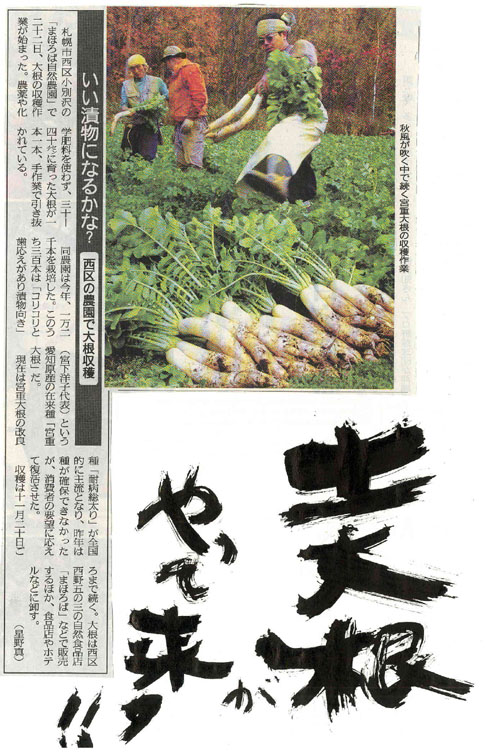

今朝の道新にまほろば自然農園・土大根抜きの記事が載った。

「んん・・・・・、グラサンのお兄ちゃん、また大根抜いてるな・・・・」

「何処かのトビ職人かいな?」

「いや、何処かの組のもんじゃない?」

「どっかで、見たことあるな・・・・」

「あぁ、あれだ!舎弟頭だよ。」

「あぁ、あのまほろば組のかよ・・・」

(どっかで見た写真。まほろば組の組長と舎弟頭。

ちなみに、本人の名誉のために明かします。福田農場長でした)

「まほろばも、用心棒おくようにようになったんかいな・・」

「物騒な世の中だ。なんだい、畑まで盗っ人がくるんかい」

・・・・・・・・・・・

ああぁぁ・・・止みそうもないので止めます。

大根も、世界中に、種類がわんさかとある。

ラデッシュもそうだし、桜島大根の太いのもそう、

聖護院の丸いの、それからあの細長い守口というのもある・・・

・・・・・きりがない。

しかし、日常的には、これも2種類に大別される。

白首と青首大根。

しかし現在、青首が主流だ。

それは、栽培しやすいのと食べやすいからだ。

白首は地下に沈もうとするし、

青首は上に上がろうとする。

だから栽培するには、どの位成長したか、一目で見当がつくというもの。

実際、お客様から、でかいの・・・いや、樽に入んないから中ぐらいの・・・・・・

いやいや、一人暮らしだから小さいの・・・・・・

と、まー、こんな具合で注文もさまざまである。

そんな時、それこそ青首のなりを見て抜けば、当り外れがなくて、

農家にとって、好都合なのだ。

昨日も、Sサイズを頼まれたから・・・・・と言って、百本近く抜いていた。

しかし、これもサービスで、本当は太く長くなるまで置いときたい所だ。

大きくなるほど、値が高くなる。

300円も違うのだ。(セコイな・・・・)

しかし、こうも言える。

種それぞれで成長率が違うので、適時がある。

欲をかいて、大きくすれば、

時期が過ぎて肥大し、トウ立ちが出て中にすが入るのだ。

ここの判断が難しい。

青首は字の如く、頭が青い。

だから、盛んな光合成が葉を通して、

実の部分まで糖化を進める。

つまり、大根にして甘くなる。

昔のように辛いばかりではなくなったのだ。

ある意味、大根の革命だった。

それまで白首が大半を占めていた。

三浦や練馬が有名だ。

(これが、「宮重」。長いので先がくびれる)

その原種ともいえるのが今回の愛知原産「宮重大根」である。

以前、「共働学舎」から大根を仕入れていた時、

責任者の関口君が盛んに作っていたのが宮重だった。

細おもてで、長い。

つまり、漬け向けでもあるのだ。

長期熟成にはしなびて、しかも一本が長いともなれば、

商品化しやすい利点もある。

(これが「耐病総太り」。今口にするほとんどがこれである)

しかし、これを更に効率化させ、全体的に太らせ、

さらに病気に強くしたい、と品種改良させたのが、

今の主流を占めている「耐病総太り」というやつである。

まほろばでも、一万二千本のほとんどを占める。

宮重は種の確保が難しく、わずか300本なのだ。

昔、我が家の漬物大根風景はすごかった。

家の前に、それこそ前が見えなくなるまでの大根の山。

それを4斗樽に20本ほど漬け込むのだ。

その洗い作業も、半端でなく10人ほどが総動員。

小さい私も、かりだされたほどだ。

裏の畑に高い稲架(はさ)掛けならぬ大根掛けの太い杭を打ち、

やぐらを組んで、洗い大根を吊るすのだ。

子供心ながら、壮観であった。

丁度、ソ連で核実験が行われた時で、

「死の灰」が降って来るというニュースに、雨のたびに

大きなビニールを掛けたり外したりした思い出がある。

もう、50年も昔のことである。

そんな昔と言わず、ここ20年ばかり、

お客様で漬物を漬けるのが激減してしまった。

市場でも、4,5年ほど前から、土大根の入荷を止め、

場外のセリ風景も、全く陰をひそめてしまった。

寂しい限りだが、時流には逆らえない。

(西岡さんの袋つめ作業、新人入社ですっかり農家になってしまった)

ここ札幌、西区西野は、老齢者が多くなり、

以前沢山買い物して下さったお得意様も子供さんも外に出て、

小家族で、沢山漬物もそう要らなくなった。

それと、マンション生活者が多くなって、

土大根を台所で洗えなくなってしまった。

洗い大根が圧倒的に多くなった訳だ。

しかし、漬物大根は発酵食品の大なる王者でもある。

これも、昔話になるが、食べ物が今ほど豊富でない頃、

来客のおもてなしは、ラーメン丼一杯に盛った大根とキャベツの切り漬けが定番だった。

寒い納屋やムロからとって来た丼漬物は氷がパリパリ張っていた。

そこに、醤油を垂らして、氷ごと漬物をほおばる。

そうすると口の中でシュワーと氷が解けながら、

大根とキャベツをばりばりと、音を鳴らしながら食べ、

後はお茶で暖めて、「これは、旨い!!」

と、なって一人でその丼一杯を平らげてしまうのだ、

(何だか、小泉武夫調になっているなーーーー)

今の私の漬物好きは、既にこの時形成されたのだ。

(雑草と共生する大根たち)

ともあれ、今日も秋雨の降り頻る山里で、

みな懸命に大根抜きの重労働を続けている。

また、山水で洗うともなれば、手がかじかんで来て辛い。

食べるのは一瞬、作るのは膨大な時間がかかっている。

そして、人の手がかかっている。

小さな一皿の沢庵に、

どれほどの思いと汗が含まれているのかと思えば、

おいそれと飲み込めない。

噛み締めて、噛み締めて、

ゆっくりと、ゆっくりと

味合わねば・・・・・・・・・。

1束(10本) L M S

土大根 ¥980 ¥880 ¥680

洗い大根 ¥1280 ¥1100 ¥880

(一丁上がり!りっぱでしょ)

(道新の星野記者と一緒にスナップ、パチリ!)