小泉先生と蒲島知事

5月 7th, 2017

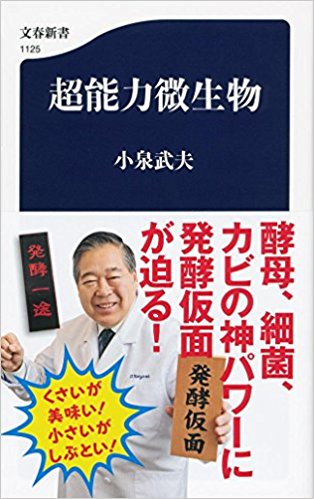

先月24日に、佐藤水産で小泉武夫文化塾、「第一回 鮓(すし)と鮨(すし)」の講演会が行われた。

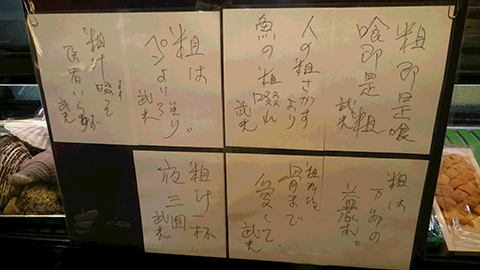

鮓は、乳酸菌で発酵させた魚。1200年前から発達した伝統的本熟(なれ)鮓。酢で〆る飯寿司、桝寿司、箱寿司、棒寿司など、全国的に分布。

鮨は、握り寿司の早寿司で、江戸末期から始まった。

東京湾には、江戸川、多摩川、荒川など大小さまざまな川が流れ注ぎ、稀に見る魚の宝庫で、鱸、鱚、鯛、細魚、平目、鰈、芝海老などの白身が多い。そこに黒い醤油を垂らすと汚くなる。それで「煎酒(いりざけ)」なるものが発明された。日本酒と鰹節、梅干で煮た上に焼塩を加えた煎り酒を白身に垂らすと、色を濁さず得も言われぬ味を引き出す。

先生の著書『百川』にある新鮮魚介が何故確保できたかは、生簀(いけす)に在った。八百八町の至る所にこの生簀があって、直ぐに新鮮な魚の下ろしが出来たのだ。なるほど!今のデリバリーでも叶いっこない、とは驚きである。

「熟度と鮮度」。自然と社会は、この拮抗した概念と実際がうまく溶け込んで、時間が流れる。活きの良さ、煉れ具合、世の中よくしたものである。

何事も、老いも若きも要し、伝統も前衛の両車輪が、人を生き生きさせる。

講演後、有志による談話で、漁獲高の激減による海の危機が叫ばれていることに至った。中国、韓国、台湾などによる近海先回りの包囲網により、日本沿岸の鯖、鰹、イカ、秋刀魚、鰯などの大衆魚が軒並み居なくなった。そして、加工業の第二次産業が瀕死の状態なのだ。これは、お上の水産農産省が、その対策を講じなかった構造的問題であり、そのツケが今回っている。

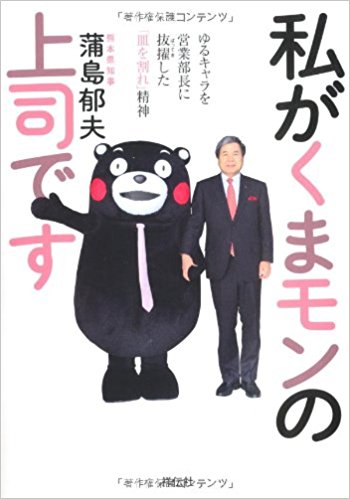

同じ北国のフィンランドは、430万人で4兆円の黒字を出し、北海道は560万人居るも、赤字財政である。これは、行政がおかしいと、小泉先生は語る。そこで、熊本県を例にとる。熊本県の蒲島知事とは、農政審議会で席を同じくする仲である。熊本県では、予算の57%を農林水産が占めるという。何と新規就業が3万8千人の内、6千人に上る農業大国である。リーダーが、如何に第一次産業に目を向けるかに、日本の浮沈がかかっている。北海道は土木の公共事業が多すぎるため、根幹で足元をすくわれていると。

この蒲島郁夫知事は、高校から農協職員に、農奴から渡米してネブラスカ大学へ、次いでハーバード大学博士、そして東大教授に昇り詰めた日米ドリームを実現した丈夫であった。

「逆境の中にこそ夢がある」「どんな人生にも必ず5度のビッグチャンスが訪れる!」と公言して憚らない。先生は、まず、リーダー不在!リーダーが農水に力を入れるべき!と力説される。

「くまもん、よかもん、うまかもん」は、伊逹になったのではない。このリーダーのもとであってこそ、全国にブレークしたのだ。

農水産業を、頭に据えない行政は、必ず破綻を来す、と。

我々、日本国民みな、肝に銘じたい訓話であった。