「農民オーケストラ」と「ぶどうジュース」

1月 14th, 2016

朝日に照らされて輝く「天然ぶどうジュース」

見た目も濃厚で、グッと生唾が出てきそうな100%ストレート果汁。

無論、無農薬・無添加のキャンベル・ジュース。

(1000ml ¥1.399)

その作り手は、余市町登の牧野時夫さんだ。

牧野さんと聞けば、あのオーケストラ、

「北海道農民管弦楽団」を率いている指揮者で著名でもある。

その定期演奏会が今月31日に名寄で開かれる。

都合のつく方は、是非とも応援でご参加ください。

朝日に照らされて輝く「天然ぶどうジュース」

見た目も濃厚で、グッと生唾が出てきそうな100%ストレート果汁。

無論、無農薬・無添加のキャンベル・ジュース。

(1000ml ¥1.399)

その作り手は、余市町登の牧野時夫さんだ。

牧野さんと聞けば、あのオーケストラ、

「北海道農民管弦楽団」を率いている指揮者で著名でもある。

その定期演奏会が今月31日に名寄で開かれる。

都合のつく方は、是非とも応援でご参加ください。

![fa342dbcf4f587dc97cd0277a84cde3b[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2016/01/fa342dbcf4f587dc97cd0277a84cde3b1.jpg)

昨晩の「NHKのど自慢チャンピョン大会」で見事、全国優勝を果たした少年。

実は、近所の宮の沢中学校の一年生、小山田祐輝君だった。

ビックリと言うか、すごいの一言。

![t00873t4e607951e4783[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2016/01/t00873t4e607951e47831.jpg)

実は、まほろば自然農園の畑をお借りしている江戸さん。

そこの奥様が主宰している民謡教室に通っている子供さんだった。

昨年より中学生枠が設けられ、その初年度のグランドチャンピョンだから、

全国的にも話題騒然!

兎に角、小学校に上がる前から、各地の民謡大会で優勝に次ぐ優勝。

一昨年は、「江差追分日本一」、

昨年は、NHKホールで「小学生民謡日本一」にも輝いて歌っている。

徹底的に基礎を仕込まれ、尺八・三味線もこなし、舞台の場数を踏んでの度胸。

他者と比較して、その安定性と旨さは、単なる素人の枠を超えている。

いわば、小学校生活は、プロへの修養期間で、毎日音楽漬け。

その辺の鍛え方が、趣味人とはまるで異なるのだと思う。

氷川キヨシに憧れて、将来プロ歌手を目指している。

いや、早々に少年演歌歌手でデビューするかもしれない。

レコード会社も放って置かないだろうから。

ともあれ、この札幌の地元からプロ歌手が出るならば、めでたいことである。

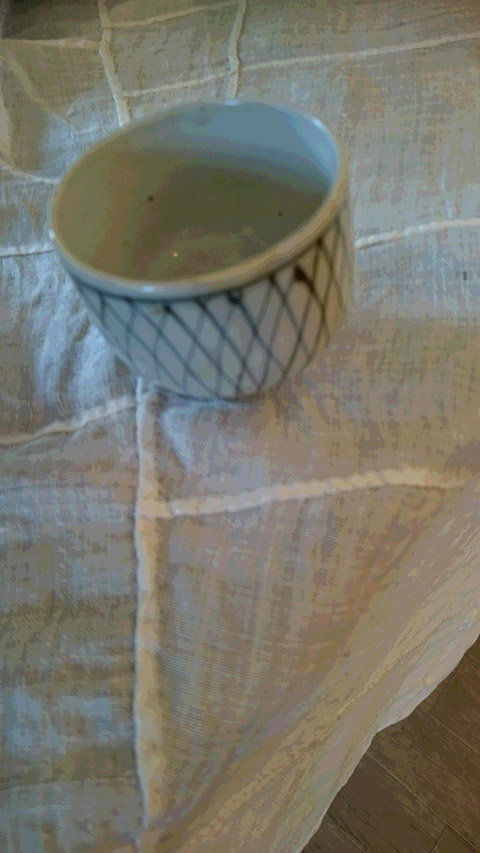

① 青磁各種 非売品

李朝前期、李朝後期、日本、中国清 (右から)

② 唐銅獅子香炉 ¥30.000

③ フォルクスワーゲン おもちゃ 各¥500

④ グラス フランス ルーマニア ¥10.000 ¥28.000

⑤ フォーク&ナイフ フランス 19世紀 1本1束 ¥1.500~¥5.000

⑥ 山茶碗 室町 ¥5.000~¥8.000

⑦ 籠 江戸 ¥5.000

⑧ 陶芸家・辻清明氏のぐい飲み ¥3.000

⑨ 蝋燭立 フランス ¥10.000

明日の成人式一日を残した千田さんの「骨董市」。

今回は身近な小間物や洋物やおもちゃなど、

多種多様な品々を格安に値付けして、より親しみをもって提供されている。

お訊ねになれば、どんなことも応えて下さるので、気楽にご覧下さい。

また、社長が蒐集した李朝の抹茶茶碗や中国物なども展示。

値切れば、相当安くしてくれるとかの噂あり。

① 白岩焼 大鉢 秋田角館町 ¥25.000

② ベトナム安南焼 ¥7.000

③ ポシャギ 風呂敷 李朝 ¥10.000

④ デルフト オランダ 17世紀 非売品

フェルメールの「真珠の耳飾の少女」の映画に出てくる食器と同じ物。

⑤ クレイユ&モントローの白皿 フランス ピカソの写真集に載っていた同じ皿。非売品。

パリの北、オワーズ(Oise)に位置したクレイユ(Creil)窯。

設立は1797年頃とされ、非常に古い歴史を持ったフランスを代表する窯元の一つです。

共に長い歴史を持つモントロー(Montereau)窯と1840年に合併。その名をCreil et Montereauと

改め、多数の良質な陶器を世に残しました。

本品はモントローと合併前(1840年以前)に作製された歴史ある一品となります。

白い陶肌が特徴的。

⑥ 木の鉢(緑色) オランダ 非売品

⑥ 織部焼き茶碗 蕨手 ¥60.000

「へうげ味噌」「へうげ醤」で御馴染みの古田織部の創始した焼き。

蕨の画を施した古趣あふれる小ぶりな茶碗。

昨日から千田さんの「骨董市」が始まった。

高校生の時分から始めたというから、45年もの年季が入っている。

そんな蒐集歴をもつ彼女、いい意味で魂が古いというか深いのである。

骨董とは、

己が内に潜む古き魂を打ち出す修行であり、道具であり、

第二の自分との出会いでもあるのだ。

老人の懐古趣味ではない。

その物に対峙して、何かが語りかける時、その古き中より、

新しき自分が発見されるチャンスである。

① 砥石入れ(腰ベルト)フランス 18世紀 ¥20.000

② カルティエ 珈琲カップ フランス 1986年 ¥5.000×2

③ 曲げわっぱ オランダ 19世紀 ¥30.000

④ シトロエン フランス 1956年 ¥12.000

⑤ 漆桶 東北地方 江戸時代 ¥30.000

鯨の「尾の身」といえば、最も高級な部位。

それにも匹敵するほど、なかなか口に出来ないのが舌の「さえずり」。

それを先日、口にしたのだが、濃厚で何とも言えない旨味は、また格別である。

早速仕入れてみた。

高価で濃厚なので、冷凍のうち、薄切りにて販売している。

一度、お試しあれ。

![illust01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2016/01/illust011.gif)

鯨は約300年前の江戸時代からすでに食用されていました。

部位によりそれぞれ特有の名前があります。

尾の付け根あたりの肉を「尾の身」、

鯨の皮を皮下脂肪ごと切り分け乾燥させたものを「コロ」、

舌の部分を「さえずり」、

尾っぽの部分は”尾羽毛“と書き「オバケ」と呼びます。

腹の部分は筋が畑の畝に似ているところから「うね」と呼ばれています。

北西太平洋の調査捕鯨で捕獲される、イワシ鯨の舌、さえずりは

バランスの良い脂乗りと濃厚さです。

もちろん脂乗りや品質は上質です。

鼻に香り高く風味がぬけるのも確かに感じられ、それらが癖になるという方が多いです。

イワシ鯨はミンク鯨より大型の鯨で、供給量は現在ミンク鯨よりも安定はしていますが、

希少な部位には変わりはございません。

![518qD4+Zo4L._SX345_BO1,204,203,200_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2016/01/518qD4+Zo4L._SX345_BO1204203200_1.jpg)

「鯨は国を助く」小泉武夫著(まほろば扱い)

厚別店のスタッフ、晴れて初売りに集合。

水曜日のため、みんな揃わず。

でも、店前で、ハイ!ポーズ。

みんな働き者で仲良し。

浪花男の穂積店長の元、みんな団結力が強く、我慢強い。

さぁ、激動の2016年を乗り切るぞー!!!

(年末の大売出しで)

上の正月の記念撮影。

壁の角が斜めに削れていますよね。

実は、30年近く前、ここに支店を作ろうとした時、

指摘されたのが、風水的にこの真東が欠けると事業が延びない!と。

(その真偽のほどは分からないが、その当時必至だったので、やれることはやった)

そこで、音更町の椎茸栽培者の村岡徹一さんから一本のイチイの樹が贈られた。

それを三角に削って、それぞれに

喫茶店の名前「メビウスの環(わ)」と、

店名「真秀天地/まほろば」と彫った物を、

欠けた面が、鋭角になるように建て付けて補った。

最初赤字続きで大変であったが、それが功を奏したのか、

曲がりなりにもここまで続いた。

10年前の本店新築時も、1/3以上欠けがあって家が凶相となるため、

黄金比の組み合わせで、これを越える設計を試みた。

その時は、自分自身も嵌るが、普段は全く意に介さない。

昨日、大谷さんの風水講座もあり、易経・論語まで行くと、

またそんな流れが来ているのかも知れない。

世の中自体が、大変な時代を迎えようとしている。

魚河岸で呼び止められて、「宗谷稚内の糸モズクは?」と。

夏の9月、何日しか漁が出来ない代物。

北海で育つモズクの存在を知る者は、道民でも少ない。

沖縄の大モズクに比して、細く糸のようで、味わいも深い。

繊細にして締りがあり、コクがあり、何とも言えぬ北の海の醍醐味がある。

市内の名店でも使われている。

「この塩漬け、1回か2回入るか否かなんです。

是非、仕入れてください」と言われ、

毎年、小分けを仕入れるが、今年は缶で入荷。

その分、値もお手頃。

一度、この食感を味わったら、止められませんよ。

「宗谷の海味」から http://www.souya.or.jp/itomozuku2.html

西村萌(もえ)ちゃん、中学1年生。

何時も、厚別店と本店におばあちゃんとお母さんと三人で来る。

売り出しに厚別店に行くと、何時も決まって会う。

最近は、西野まで進出してお買い物のお供。

先日、お母さんから「倭詩」を詠むから、サインを頼まれた。

「誰が、読まれるんですか?」

「ウチの萌が」。

それを聞いてびっくり。

そうすると、昨晩三人で訪ねて来て、お礼に萌ちゃんが書いた書初めを戴いた。

「わぁー、上手!!ビックリ!!」

「小さい頃から、習ったの?」

「いいえ、習ったことがない」

「おじちゃんも習ってない」

「同じだ!」

書道塾にも行ったことがなく、こんな風に書けるものかな。

と感心してしまった。

起筆、終筆、はねなどなど、しっかりしていて、習わないでここまで来れるかな。

ということは、萌ちゃんは、天才だ、スゴイ!!

何よりも、子供の稚拙さがなく、むしろ風格さえあることに、感心してしまった。

「稚気を去れ」とは、高杉晋作の大人になるための訓言だが、その稚気がない。

可愛らしさで一杯の顔をしているが、根底には確りした大人の眼が備わっているのだろう。

子供でも、大人としての付き合い方をしなくてはならない。

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、厚きご愛顧を戴きまして誠にありがとうございました。

本年も変わりませず、ごひいきのほどを,

よろしくお願い申し上げます。

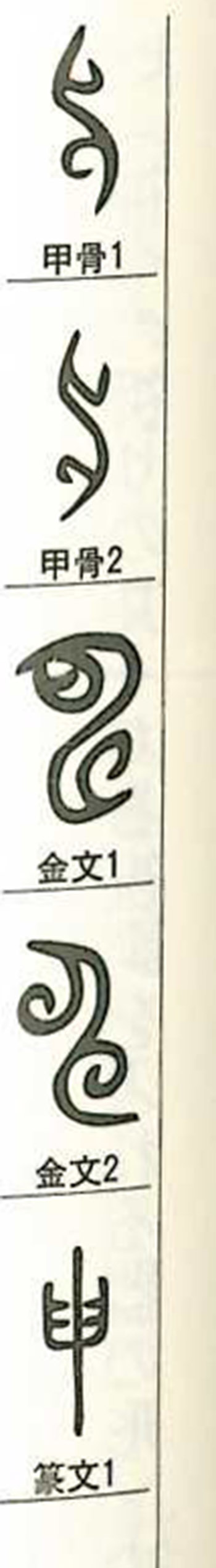

さて、今年は「申」年。

「心猿意馬」と申すとおり、猿は騒がしく心を乱す者として、古来余り良い意味では使われてきませんでした。

ところが、申のいわれを紐解くと、意外にも深遠な意味合いが隠されていて、物事の根源に関わる大切な字であったのです。

それは、神の示偏の右の申すが、申として使われていた通り、実は「神」を暗喩する字体だったのですね。

以下は、あの漢字学者・白川静博士の「常用字解」より抜き書きしました。

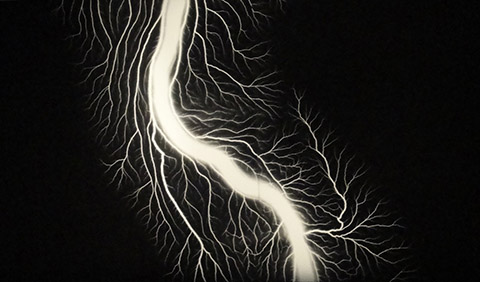

それで思い出されるのが、現代アーティストの杉本博司さんの一連のシリーズです。

上の画像のように、写真乾板へ、ダイレクトに放電して、

その軌跡を捕えた作品が「放電場 (Lightning Fields)」です。

古代の人々は、この雷こそ、神のお告げで、畏怖したと想像するに硬くないわけです。

それを、狂言三番叟に写し撮った野村萬斎との競演『神秘域』への着想こそ、面白い。

これは事象の動機と人の始原にまで、思いが至れる創作だったように感じます。

![2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/21.jpg)

野村萬斎×杉本博司 三番叟公演『神秘域(かみひそみいき) その弐』より

© Sugimoto Studio/ Courtesy of Odawara Art Foundation

言葉を申すことは、元来、神に申告し審判されるほど、厳しいものであったわけです。

いわゆる、日本の言霊(ことだま)ともいわれるものも同様で、

それは人に対して発しても、神に通ずるものであったはずです。

言葉を慎み、選び、控える事の大切さを、再びと知る今年となりそうです。

そこに和の文化、一切を削ぎ落とす簡素の美学と智恵が隠されているのでしょう。

兎に角も、めでたき申年が、かくも荘厳なる初めであったことを、

共有し、共感し、共同して行きたいものです。

今年も、よろしくお願い致します。