明日から「歳末大謝恩祭」!

12月 3rd, 2015

いよいよ、歳末大売出しが、明日から始まります!!

もう説明できないくらいのサービス品満載で、どうしようもないです!

何はともあれ、来てください!見てください!

大変です!!!

いよいよ、歳末大売出しが、明日から始まります!!

もう説明できないくらいのサービス品満載で、どうしようもないです!

何はともあれ、来てください!見てください!

大変です!!!

先日届いた突然の贈り物。

それを見て、事務所の一同、ビックリ仰天 !!

富山県「さくさく村」の吉田剛さんから、30周年記念で贈られて来たのだ。

こんな手の込んだ立派な大像、何とも恐縮するばかりで、勿体無い。

そこで、私への文書を掲載するのは、甚だはばかれるのですが、

神農さまと吉田さんのことを語る端緒になるので、あえてご紹介させてもらいます。

地元の若手彫刻家に依頼されての作像、一年がかりだったのではと思います。

さっそく、朝のミーティングでお披露目。

みんな目を白黒させた。

「神農さまって知っている??」

ほとんどが知らない。

昔、「伏犠、神農、黄帝……帝尭、帝舜、帝禹…」中国の神様を暗記させられたものだった。

「よく漢方薬屋さんに行くと、飾っている、あの角のある仙人みたいの観たことない?」

そうすると、何人かはうなずく。

![dedd7e38f77382ed9a8e20ce696c299fc5708c7b.92.2.9.2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/dedd7e38f77382ed9a8e20ce696c299fc5708c7b.92.2.9.21.jpg)

左手に、鍬を持っている。

神農と称されるだけに、「農業の神様」なのだ。そして、何と、

昼間に、農産物を売る為に市を開いたという。だから、

「商売の神様」でもあるのだ!!

中国では、商店街でも祀られている。

![Shennong2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/Shennong21.jpg)

何だか、吉田さんが言うように、まほろばみたい。

農業と商売。

それに、右手で草を持って、かじっているね。

あれは、薬草か毒草か、人体実験しているんだ。

だから、伝説によると、一日に70回も倒れた、というほど命がけだった訳だ。

つまり、「薬の神様」となった聖人でもある。

それが「神農本草経」という世界最古の超古典の薬の聖典になったから、すごい!

これも、健康ということでは、まほろば的だね。

![sinnohonzokyou01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/sinnohonzokyou011.jpg)

さらに、関わりは、古琴。

青年時に学んだ中国のこの琴が、神農が作ったという言い伝えがある。

伏犠が五弦琴を作り、尭帝が二弦足して七弦にしたという話もあるし。

いずれにしろ、「音楽の神様」でもある訳だ。

![Dsc_0611a_m[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/Dsc_0611a_m1.jpg)

そして、極めつけは、「富士古文書」の解説で、故渡辺長義さんが言うには、

日本人の祖先は、神農に始まるという伝書だ。

つまり「日本人の始祖」。

一遍に神農さまづいて、神農尽くし。

ここまでの関わり方に、さすが気付いたことはなかった。

今になって、「成る程、ガッテン!」と、急に近しくなって、ボタンを押した。

それを、何とはなしに感じて、吉田さんが送って下さったのだろうか。

そうであれば、彼はすごい直感と洞察力。

![51TSKX6EVQL._SX341_BO1,204,203,200_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/51TSKX6EVQL._SX341_BO1204203200_1.jpg)

彼は、富山県南砺市で、著名な農業指導者のお父さんの跡を継がれている。

「さくさく村」の代表である。http://oisii.jp/

恵まれた大地とご両親と、そして仲間たちに囲まれ、

お米をはじめ、あらゆる安全安心な農産物の生産と普及を手がけている。

![9_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/9_11.jpg)

この南砺市と石川県金沢市にまたがって医王山がある。

そこから、加賀前田藩が珍重した秘蔵石、珪酸が多い薬石が採取される。

それが「医王石」。

エリクサーのセラミック作りにも一役買ってもらっている。

![iouseki2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/iouseki21.jpg)

日本のフォッサマグナ帯に位置した良質な土質の元で、吉田さんは営農している。

つまり、地の利を得た農業で、農家にとって何とも羨ましい話である。

あの魚沼のコシヒカリもその地続きだから、日本一だった。

彼の「医王舞」の米は、あのタカコナカムラさんの本にも紹介されている。

![0000019918[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/00000199181.jpg)

それにしても、驚いたのは、

エリクサーでも度々紹介しているアメリカのP・キャラハン博士の許に、

常磁性のことを学びに渡米した行動力である。

その時の写真が、これだ。

![booklet_bosui_r04_c20[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/12/booklet_bosui_r04_c201.jpg)

常磁性の計測器テックメーターも手に入れ、

博士から直接、その自然観と原理と技術を熱心に学んだ。

その若き情熱には、本当に驚いてしまった。

そんな彼は、日本の農業を引導する立派な指導者になるに違いない。

きっと、天のアンテナで、神農さまと繋がっているだろうから。

富士吉田市明見の親戚、勝俣源一さんから、今年も明見米が贈られて来ました。

富士山のすそ野で作られるお米。

富士の伏流水と風と土と景色で育まれた米は、徐福の遺産かも知れません。

それを、当地の小中学校の生徒と一緒になって田植えし、稲刈りする情景は、

子ども教育の原点を見るようで、源一さんの愛情深い思いが伝わります。

写真の映る黒とシマの敷物は、源一さんが織った布で、

ここ明見村は、昔の昔から機織の生産地で、その技術を徐福が伝えたといわれています。

『鶴の恩返し』や『かぐや姫』伝説は、ここや大月市一円の物語ではないかと思われます。

ともあれ、「徐福の終焉の地」、「富士古代王朝」の里として、今脚光を浴びているようです。

![02c111acafc3c96f5532852f65eef0a3-300x163[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/11/02c111acafc3c96f5532852f65eef0a3-300x1631.jpg)

来年の11月には、「日中韓・徐福フォーラム」が富士吉田で開催されます。

私も、宮下家として参加する予定です。

反中、反韓、反日で、三国が現在、険悪な中、

『徐福』を縁に、皆仲良く協力して行こうという動きが出て来ました。

なんという御目出たいことでしょう!!!

先日中国から招かれて訪問した

神奈川徐福研究会会長の田島孝子さんから

その報告がありましたので、その一部を掲載しますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

![jofukuzou[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/11/jofukuzou1.gif)

このような主旨で『日本徐福会』が設立され、

日中韓三国の共同事業がスタートします。

政治戦略では、なかなか同意が見られない今、

徐福こそ、平和友好推進のキーワードになりそうですね。

この三国が仲良くして、アジアの平和、世界の平和への足がかりになることを

願って止みません。

詳しいことは、追ってご報告いたします。

我がまほろば乙女スタッフ二人が、「いざ!朝市へ」。

大雪に、雨のぬかるみ、5時半集合で外は真っ暗、みな緊張気味。

この二人いずれも福岡出身、山田成子さんは柳川、大庭奈緒子さんは甘木。

まだ新人ながら、意欲満点。

自分から自主的に市場を見て、レジやバックヤードの仕事を深く理解したいと。

百聞は一見にしかず、兎に角、足で見る大切さ、現物を見てこそ説明も真実がこもる。

何事も、足を運び、目で見、舌で味わい、耳で人の話を傾聴する。

この積み重ねで、見識と自信が出来て来る。

魚市場は、事毎に楽しい。

働く荷受や仲買のみんなにも、親切にしてもらい、気持ちいいスタート。

星野水産の大西君に声をかけられて、薦められる一品。

それは『活〆クエ』!!!

あの大相撲九州場所で関取が食べる「あら」のこt。

福岡に近い長崎産の天然物。

二人には近しくも、当地でもなかなか食べられない高級魚。

どうりで、100g¥2.000近いので、吃驚!!

![image102[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/11/image1021.jpg)

青池水産のヤングイケメン逢見隆君に呼び止められて、「蝦夷あわびはどうですか?」

(んン!しばらく仕入れていないな・・・・・・・・)

(そういえば、今年亡くなった「すし処札幌」のご主人が、細かい筋目を入れて握ってくれた

『蝦夷あわび』の握り、一口でほおばったアレは、絶品だったな・・・・・・・・)

などと、思いに耽りながら、水槽に行って、値段を聞いてびっくり!シャックリ!!

「なな・なんと、半額以下ではないか!!!!!」

(これは、買わずにおられようか!チャンス、チャンス、もう一つチャンス)

そんなこんなで仕入れた天然の蝦夷あわび。

マグロの戸井や松前の函館沖で獲れる。

他に、利尻や積丹もあるが、何せ蝦夷と名が付いても、一般道民の口にはなかなか入らない。

それが小粒ながら、

の大特価!!!これなら、何とか手の届きそうな値頃感!!

年末、高くならないうちに、しばしの贅沢。

目をつぶって、食べましょうね。

養殖アワビは、全国各地の主に建物の中で、

海側とは限らず、内陸部でも生産されています。

韓国など外国産の養殖アワビも多く輸入されていて、

回転寿司のネタなどにも使われています。

二枚の写真。

上が天然、下が養殖。

違いは貝の色ですね。

養殖はグリーンマークといわれる緑色していて、一目瞭然です。

理由はエサの違いです。

天然アワビは様々な海藻類を食べて育つのに対し、

養殖アワビは単一のエサで育つので、貝殻の色も単一になりがちです。

また、水槽で育つ養殖アワビは貝殻がつるっとして滑らかです。

天然アワビは藻がびっしりと生えており、他の貝も背負っています。

味覚は、個人差があって何とも言えませんが、

同じようで、やはり天然の味は一つ格別です。

ゴムの様な味気ないものがあわびと敬遠される方もおられますが、

天然は、単純ながら複雑な海の味わいが凝縮されています。

冷凍や死に貝より、やはり生の活あわびを

新鮮な造りの刺身で食べられるのが何よりです。

編集長の島田さんは、利尻島生まれ。

あわびを、おやつ代わりに食べていたというから、

何ともうらやましい限り。

焼いて、煮て、何でもござれですね。

今となっては、勿体無く、

一切れ舌の上に乗せて、ゆっくり味わいたいものです。

長崎から超鮮度のいい「黒ムツ」が入荷。

丸水のアイドル北村詩帆ちゃんが手にする黒ムツのグロちゃん怪魚。

大目玉と歯が怖いですね!

噛まれたら指の2,3本持って行かれそうです。

でも、昔から言うでしょう。

不細工に旨いものあり、って!(ホンとかな)

これが刺身に、鍋に、煮付けに最高!!!

兎に角、銀にしろ、黄にしろ、黒にしろ、素性が同じで、

旨いものはうまい!!

珍しい九州の魚も、今では地元民が食べられる同時刻に、

道民も食べられるという、スゴイ時代になってしまいました。

●スズキ目スズキ亜目ムツ科ムツ属

「ムツ」の名前の由来は、「むつっこい」「むつい」など脂っぽいという意味の言葉がなまってムツになったといわれています。その名のとおり非常に脂を多く含んだ高級魚です。東北以南の近海で獲れます。

「ムツ」は背が黒く紫がかっています。腹は少し色が薄く銀色がかっていて大きいものだと60cmを超えるものもありますが、「クロムツ」はそこまで大きくならず、全体に茶色がかった黒い色をしています。市場では両者の区別はあまりされず、大きさで分けられているようです。

●クロムツとアカムツ

クロムツとよく似た魚に「アカムツ」や「ノドグロ」と呼ばれている赤い魚がありますが、一見クロムツの赤いバージョンのように見えて実は別のグループになり、あちらの方はムツ科ではなく、ホタルジャコ科アカムツ属の種類に入ります。とは言うものの、味や食感は非常に似ており、どちらも高値で取引されています。

●クロムツの旬は

晩秋から冬が美味しい旬です。でも、通年水揚げはあり、夏場でも十分に脂がのった味わいが楽しめます。特に産卵期が3月から5月で、その産卵前の卵「ムツコ」は煮付けにすると非常に美味で猟師さんたちが好んで食べるそうです。

●調理のポイント

2~3kg位のものが使いやすく味も良いようです。脂分が多く、身が非常にやわらかいのでさばく時は身割れしないよう注意が必要です。また、洋食系で使う場合、鯛や鱸などの一般的な白身魚とは違い、魚自体に十分な脂分と旨みが含まれているので、必要以上にオイルやバター、クリームなどは使わないような料理に仕上げるほうがより素材の旨さを引き出せるでしょう。

●刺身・・・

鮮度の良いものなら刺身で使いたい魚です。

●煮付け・・・

切り身にして煮付けてもとても美味。また「ムツコ」の煮つけは漁師さんお勧め。アラの煮付けも美味です。

●焼き物・・・

もちろん焼き物も非常に美味しいです。塩焼きはもちろんみそ焼きも美味しいでしょう。洋食でもポアレよりもシンプルにグリエにする方が良さが引き立つと思います。

●鍋物・・・

鍋は絶品。身が崩れやすいので、切り身はあまり薄くしない方がいいでしょう。まるままの物が手に入ったなら、アラもいい出汁が出るので有効に使いたいですね。

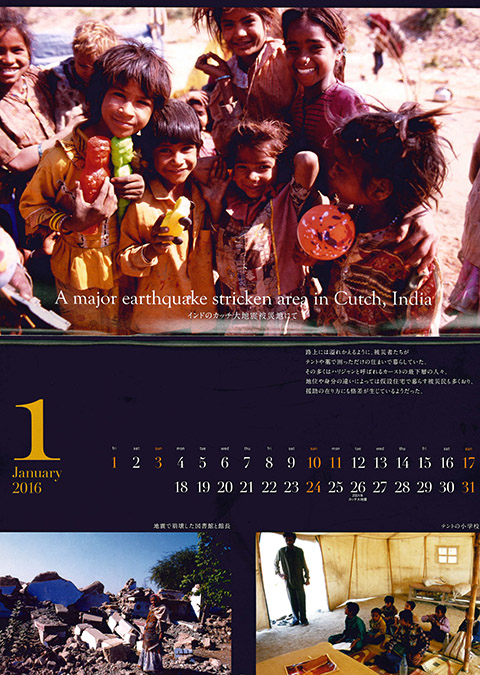

先日、石丸さんが、伊勢祥延(よしのぶ)さんというカメラマンをお連れした。

この10年間、アジアを旅して失われてゆく民族や内なる魂を撮り続けて、

貧困支援のためのカレンダーを作られている。

その志に賛同して、まほろばでこれを販売し、来年1月には講演会を企画している。

以下、石丸さんの紹介文をお読みください。

カレンダー1部 ¥500

飯ずしで、ぶりは初めてではなかろうか。

それは史上初めてということ。

何処でも聴いたことがないし、扱ったこともない。

温暖化のためか、北海道で獲れないはずのぶりが、

これほど獲れ始めたのはここ数年ではなかろうか。

しかも、最も遠方の羅臼沖で獲れるのが、最も脂乗りが良い。

それが、羅臼の漁師、佐藤敬さんが、自分で捕って自分で漬ける。

これぞ、本当の手前飯寿司!!!

ちょと、こんないずし聞いたことがない。

そして、その旨いこと、ありゃしない!!!

これは、はたはたや鮭と打って変わるではなかろうか。

まさに、絶妙絶品!!

今年の年取りの食卓に是非、載せて頂きたい逸品である。

さらに、羅臼沖で捕れる極め付きの銀毛鮭。

只今、人気ウナギ登り、いやブリ登り、鮭登りでした。